生物经济是以生物学、生命科学等理论为基础,以基因、细胞、育种、合成生物等技术进步和普及应用为特征,围绕保护、开发、配置、使用生物资源,提供生物技术产品和服务,形成的物质生产、流通、交换和分配模式以及相应的制度安排。它涵盖了生物医药、生物制造、生物农业、生物能源、生物环保、生物医学工程等多个重点产业,是继农业经济、工业经济、数字经济之后的第四种经济形态,正成为全球经济增长的新引擎。

(一)政策驱动加速行业崛起

根据中研普华产业研究院发布的《》显示,近年来,全球多个国家和地区纷纷将生物经济纳入国家战略政策的主流。中国在“十四五”规划中明确提出“推动生物技术和信息技术融合创新”,并发布《“十四五”生物经济发展规划》,从顶层设计层面推动生物医药、生物农业、生物环保等领域发展。欧盟发布《生物经济战略2.0》,聚焦循环生物经济与碳中和目标;美国通过《生物制造创新法案》,投入大量资金支持生物工业基础建设。这些政策不仅推动了基础研究,还催生了跨学科协作机制,如“生物 + IT”“生物 + 材料”等交叉领域的融合创新,为生物经济的发展提供了良好的政策环境。

(二)技术突破推动多领域发展

生物经济的技术核心呈现“多技术并存、合成生物主导”的格局。合成生物学通过“设计 - 构建 - 测试 - 学习”循环,实现从基因编辑到代谢路径优化的全流程改造,成为生物制造、医药研发等领域的关键工具。基因编辑技术(如 CRISPR - Cas9)因操作精准、成本低廉,在农业育种、遗传病治疗中广泛应用。生物信息学则依托大数据与 AI 算法,推动从“基因组数据”到“功能预测”的转化。国内企业中,华大基因在基因测序领域形成全产业链布局,凯赛生物通过合成生物学实现生物法长链二元酸量产,形成差异化技术优势。这些技术突破为生物经济在医药健康、农业食品、环境保护、能源材料等多领域的发展提供了强大的技术支撑。

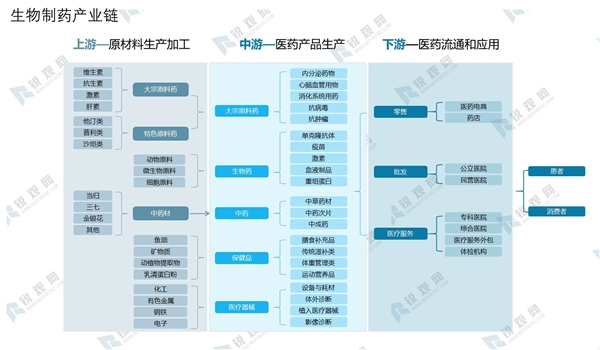

(三)产业链延伸拓展应用生态

生物经济产业链正从“技术研发”向“应用生态”延伸。上游基础层,酶制剂、生物反应器等核心设备国产化率显著提升,降低了对国外技术的依赖。中游平台层,生物计算平台、生物铸造厂(Biofoundry)成为创新载体,加速了生物技术的研发和应用。下游应用层,医药、农业、环保等领域企业积极接入生物技术资源。例如,蒙牛与江南大学合作开发益生菌功能食品,优化肠道健康解决方案;中石化与微构工场合作,利用合成生物学技术生产生物基聚羟基脂肪酸酯(PHA),推动传统化工向绿色生物制造转型。这种产业链的延伸和拓展,使得生物经济的应用场景更加丰富,市场空间不断扩大。

(四)市场规模持续扩大

随着生物技术的不断进步和应用领域的拓展,生物经济市场规模持续扩大。生物经济的市场价值正从“技术展示”转向“实际赋能”,在医药、农业、环保等领域的应用场景不断拓展,使生物经济从“前沿技术”变为“产业刚需”。全球生物经济市场形成“北美主导、亚太崛起”的竞争态势,北美依托硅谷的技术积累与风险投资,在生物医药、合成生物学领域占据全球领先地位;亚太地区则凭借政策支持与市场需求快速追赶,中国生物医药市场规模年均增速较快,印度在生物农药领域形成特色优势。

(五)区域发展呈现梯度态势

国内生物经济区域发展呈现竞相发展、百花齐放的态势。山东、江苏、广东、四川和河南等省市的生物经济产业规模突破一定规模,成为中国生物经济产业发展的中坚力量。长三角依托高校资源形成生物医药创新集群,珠三角聚焦生物农业与环保材料,成都则以“天府生物城”为载体,推动生物经济与电子信息产业的融合创新。不同地区根据自身的资源禀赋和产业基础,在生物经济的不同领域形成了各自的优势和特色。

(一)多梯队竞争格局形成

中国生物经济行业形成了多梯队竞争格局。从企业竞争力的角度来看,结合企业的生物经济业务营收规模和技术发展现状,可将企业分为三大竞争梯队。科兴生物、恒瑞医药以及药明康德等企业在生物经济业务中具备一定的竞争优势,处于第一梯队;一些具有较强研发实力和市场拓展能力的企业处于第二梯队;众多中小企业则在细分领域展开差异化竞争,处于第三梯队。不同梯队的企业在技术研发、市场份额、品牌影响力等方面存在差异,共同构成了生物经济行业的竞争格局。

(二)市场集中度因领域而异

生物经济主要领域的市场集中度存在差异。生物医药和生物安全行业的集中度较高,龙头企业在营收规模和技术投入上相较于行业内其他企业有着较大的优势,在疫苗研发等领域有着深入的技术探索。例如,在疫苗研发领域,少数大型企业占据了大部分市场份额,能够投入大量资源进行新疫苗的研发和生产。而在生物质能替代和生物农业领域,受制于行业的发展阶段,整体的集中度相对不高,市场竞争较为分散,存在众多中小企业参与竞争。

(三)区域竞争聚焦重点省市

生物经济行业的区域竞争主要聚焦于一些重点省市。广东、山东、江浙沪等地是我国生物经济行业主要竞争者的聚集地。华大基因等企业在广东布局,雪榕生物、四方科技等企业在江浙沪地区进行布局。这些地区凭借政策支持、产业基础、人才资源等优势,吸引了大量生物经济企业的入驻和发展,形成了产业集群效应,进一步提升了区域生物经济的竞争力。

(一)技术突破推动生物经济从“专用”走向“通用”

未来五年,生物经济技术将呈现三大突破方向。一是生物设计工具的智能化,通过 AI 算法实现基因线路的自动优化,提高生物设计的效率和准确性。二是生物制造规模的扩大化,通过固定化酶技术、连续流反应器提升生物基产品产量,降低生产成本,提高生物制造的竞争力。三是生物安全技术的实用化,通过基因驱动技术实现有害生物的精准防控,保障生物安全。这些技术突破将推动生物经济从“专用”走向“通用”,使生物技术在更多领域得到广泛应用。

(二)生物经济对传统产业的改造将呈现“由点到面”的扩散效应

在医药领域,个性化医疗(如肿瘤新生抗原疫苗)可实现“一患一药”,提高疾病的治疗效果;在农业领域,智慧育种平台可整合基因型、表型与环境数据,优化品种选育,提高农作物的产量和质量;在能源领域,生物燃料电池可将有机废弃物转化为清洁能源,缓解能源压力。生物经济对传统产业的改造将呈现“由点到面”的扩散效应,推动传统产业从“资源驱动”转向“生物驱动”,重构产业链竞争格局。

(三)全球产业合作与竞争将呈现“技术联盟 + 标准制定”的新特征

随着生物经济技术门槛降低,全球产业合作与竞争将呈现“技术联盟 + 标准制定”的新特征。国际标准化组织(ISO)已成立生物经济工作组,推动生物制造术语、测试方法的统一,为生物经济的国际化发展提供标准支持。企业层面,Ginkgo Bioworks 生物铸造厂联盟、Zymergen 生物材料合作计划等生态联盟正在形成,通过合作共享资源和技术,提高企业的竞争力。国内企业通过“技术输出 + 本地化适配”模式拓展海外市场,推动生物经济技术的全球化应用,提升我国生物经济行业的国际影响力。

(四)生物经济与碳中和目标的契合性将推动其成为绿色转型的关键抓手

生物经济与碳中和目标具有高度的契合性,将成为全球绿色转型的关键抓手。在能源领域,生物质能属于可再生能源,利用生物质能可以生产燃料乙醇、生物柴油、生物燃气等生物能源,减少人类对石油、天然气等传统能源的依赖,降低碳排放。在材料领域,利用发酵技术以生物质为原料研发的新型材料,如手术线、人工骨骼等高端材料,加速工业材料进入生物时代,减少对传统材料的依赖,降低资源消耗和环境污染。这种“生产 - 消费 - 治理”的全链条绿色属性,将推动生物经济从“经济形态”升级为“可持续发展范式”。

欲了解生物经济行业深度分析,请点击查看中研普华产业研究院发布的《》。