前言

预制菜作为食品工业与餐饮消费深度融合的产物,正以“效率革命”重塑中国饮食生态。从中央厨房的标准化生产到家庭餐桌的便捷化呈现,从B端餐饮连锁的降本增效到C端年轻群体的消费刚需,预制菜行业已从野蛮生长阶段迈入高质量发展期。2023年中央一号文件首次将预制菜纳入重点发展产业,2024年六部门联合发布《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,明确行业定义与监管框架,标志着政策与市场双轮驱动的格局正式形成。然而,近期西贝预制菜风波暴露出行业在消费者知情权、标准化生产及危机公关等方面的深层矛盾,为行业敲响警钟。

一、行业发展现状分析

(一)政策红利释放,行业规范化进程加速

2024年以来,预制菜行业进入“强监管”时代。国家层面通过六部门联合通知明确预制菜“不添加防腐剂”的底线,并首次界定其范围为“经工业化预加工制成、需加热或熟制后食用的预包装菜肴”,排除即食食品、净菜及餐饮中央厨房直供产品。这一界定解决了行业长期存在的概念混淆问题,为监管执法提供了依据。地方层面,广东、山东、福建等产业大省率先出台配套标准,如广东将“煲”“浸”“啫”等粤菜特色工艺纳入分类体系,山东莱阳通过“百亿级产业基金+标准化园区”模式推动规模化生产,形成“国家+行业+团体+地方”四级标准协同推进的格局。政策组合拳下,行业合规成本上升,但市场集中度显著提升,头部企业凭借全产业链布局与技术壁垒占据主导地位。

(二)技术迭代驱动,产品品质与场景双升级

技术革新是预制菜行业突破同质化竞争的关键。液氮速冻、真空慢煮等工艺使产品保质期延长至18个月,风味还原度超90%;气调包装(MAP)通过调节气体比例将货架期延长至45天,满足新零售渠道的周转需求。智能化生产方面,AI配方优化系统将新品研发周期压缩至4周,智能分拣系统实现每小时处理1.2万件货物,人工成本下降25%。场景创新层面,企业针对露营、母婴、银发等细分市场推出差异化产品,如自热火锅+折叠餐具套装、高铁米糊便携装、软糯易嚼养生粥品等,推动预制菜从“餐饮替代品”升级为“生活方式解决方案”。

(三)消费分层显现,健康与文化成核心诉求

根据中研普华研究院《》显示:消费者需求呈现“便捷性→健康化→个性化”的演进路径。初期,69.8%的用户因省时省力选择预制菜;随着健康意识提升,低脂、低糖、高蛋白产品增速达35%,60%的消费者关注添加剂与保鲜技术;现阶段,场景化消费成为主流,一人食套餐销量增长180%,定制化产品占比提升至15%。文化认同方面,八大菜系预制化加速,川菜(毛血旺)、粤菜(佛跳墙)等传统名菜通过标准化生产实现规模化输出,企业通过复刻地方名菜强化情感联结,如四川饭店“川老大”系列聚焦麻辣鲜香,春节期间销售额占比超30%。

(一)需求端:B端降本增效与C端消费升级共驱

B端市场是预制菜的核心需求来源,占比达64%。餐饮连锁化率提升至23%后,标准化供应链成为刚需,如西贝通过中央厨房实现SKU标准化,使门店出餐效率提升3倍;外卖平台70%的商家使用料理包,以应对高峰时段订单压力。C端市场增速达38%,年轻群体与银发族构成两大增长极:22-31岁人群贡献62%的销售额,其消费呈现“社交化(38%购买用于朋友圈展示)、个性化(定制化产品占比15%)、健康化(膳食纤维添加产品增速120%)”特征;60岁以上用户对低钠产品需求年增75%,推动适老化预制菜发展。

(二)供给端:全产业链整合与区域集群效应凸显

头部企业通过纵向整合构建“原料种植→中央厨房→冷链配送→终端销售”的全链条闭环,如双汇食品建立“区域冷链中心+前置仓”网络,实现重点城市半日达,库存周转率提升40%。区域布局上,华东地区凭借经济发达与物流优势占据32%的市场份额,广东、山东、江苏形成三大产业集群,其中广东预制菜企业超6000家,佛山“现代农业+中央厨房”模式成为全国标杆。地方政府通过税收优惠、用地保障等措施催生产业集群,如寿光蔬菜预制菜产业园、湛江对虾预制菜出口基地等,形成“原料基地+加工园区+物流枢纽”的协同生态。

(一)可持续发展:绿色包装与低碳物流成标配

环保压力下,可降解包装材料使用率将在2026年突破60%,光伏冷库、氢能冷链车的应用使碳排放减少30%以上。循环经济模式兴起,企业通过边角料回收系统实现98%原料利用率,年减少废弃物排放2.3万吨。政策层面,国家“十四五”冷链物流发展规划明确支持绿色基础设施建设,推动行业向低碳化转型。

(二)数字化转型:数据驱动与智能决策深化

大数据与AI技术渗透至供应链各环节:顺丰“48小时鲜达”服务整合冷链运输、仓储分拨、末端配送,使跨省运输损耗率从8%降至1.2%;双汇的“动态库存模型”通过机器学习预测需求波动,将缺货率从5%降至0.8%。未来,区块链溯源系统将使供应链透明度提升80%,消费者扫码即可查看从田间到餐桌的全流程数据。

(三)国际化拓展:RCEP框架下的全球市场布局

RCEP协议推动中国预制菜出口增长45%,佛跳墙、宫保鸡丁成为海外中餐厅标配。企业通过“全球研发+本地生产”模式降低运营成本,如在泰国建立罗非鱼加工厂辐射东盟六国,在迪拜设立中餐预制菜体验中心调整辣度等级以适应当地口味。跨境冷链物流成本有望在2030年降至当前水平的60%,打开万亿级国际市场。

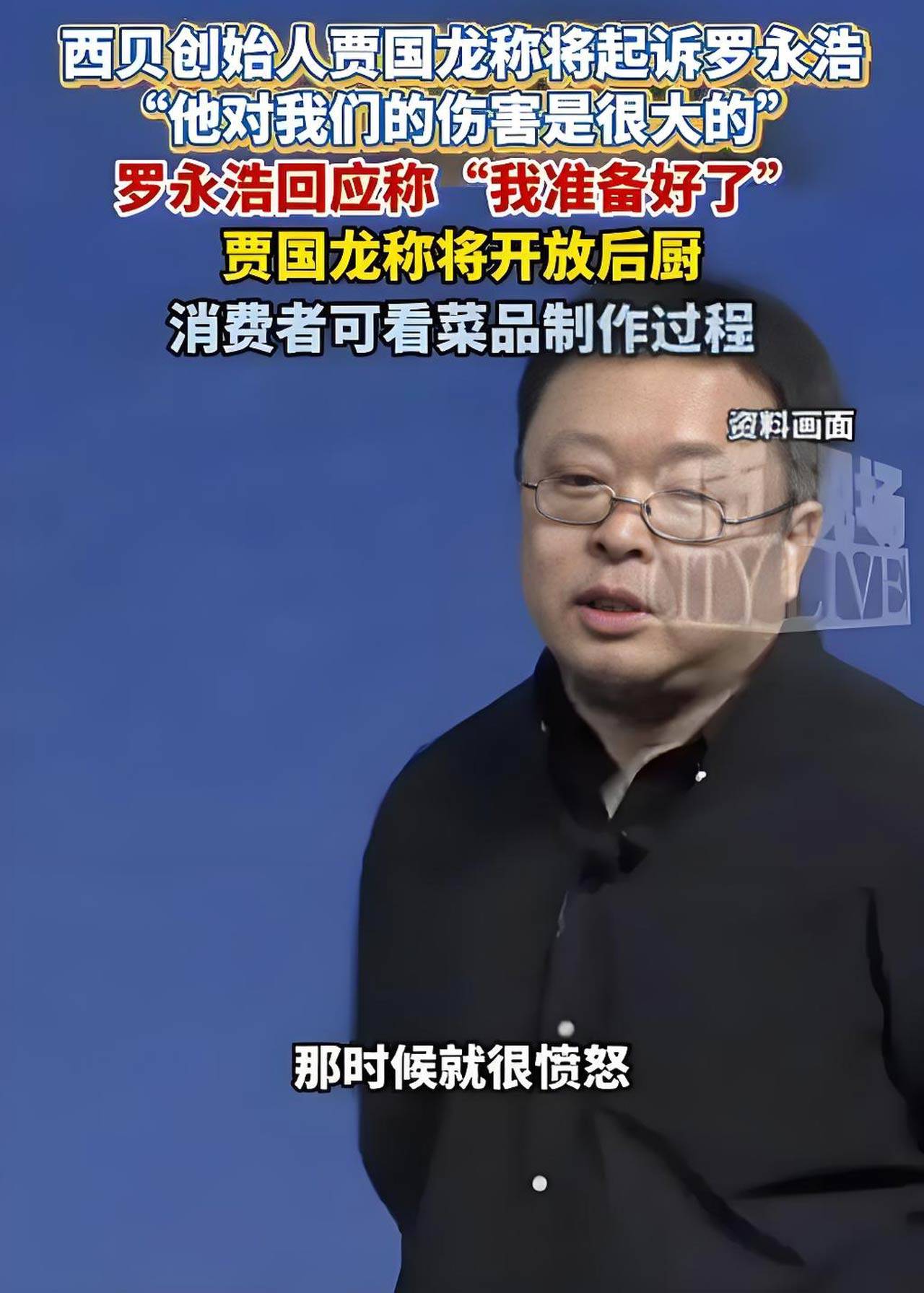

(一)事件回顾与核心矛盾

2025年9月10日,罗永浩在微博吐槽西贝菜品“几乎全是预制菜且价格昂贵”,引发舆论热议。西贝管理层在回应中陷入三大误区:一是回避价格与消费者感知不匹配问题,强调“预制菜标准”却未解释成本构成;二是错判舆论形势,董事长贾国龙以“律师函警告”“公开消费细节”等方式激化矛盾;三是管理缺陷暴露,后厨开放直播中“转基因油使用”“隔夜菜复热”等问题被曝光,导致品牌信任崩塌。事件直接导致西贝营业额日均下降200万-300万元,并引发A股预制菜产业链上市公司股价波动。

(二)风险类型与应对策略

消费者信任危机风险

风险表现:西贝事件中,消费者对预制菜“不新鲜”“高溢价”的认知偏差被放大,导致品牌口碑受损。

应对策略:

透明化生产:建立全链条溯源系统,通过区块链技术公开原料来源、加工工艺及质检报告,如千味央厨的“区块链溯源”技术已应用于黄米凉糕生产。

明示标识管理:严格遵循国家市场监管总局“餐饮环节预制菜明示”要求,在菜单、包装上标注“预制菜”及主要成分,避免法律擦边球。

消费者教育:通过短视频、直播等形式科普预制菜技术(如液氮速冻锁鲜),联合科信食品与健康信息交流中心发布《预制菜营养白皮书》,消除“不健康”误解。

标准化生产与食品安全风险

风险表现:西贝后厨暴露的“转基因油使用”“隔夜菜复热”等问题,反映部分企业存在管理漏洞。

应对策略:

严格供应链管控:与供应商签订质量协议,要求提供原料检测报告,如安井食品对肉类原料实施“批次追溯+第三方检测”双重保障。

智能化生产升级:引入AI视觉检测系统监控加工过程,如双汇食品通过机器学习算法实时识别异物,将产品合格率提升至99.9%。

合规培训体系:定期组织员工学习《食品安全法》《预制菜国家标准(草案)》,建立“内部监督+外部审计”机制,如广州酒家每月邀请第三方机构进行飞行检查。

危机公关与舆论管理风险

风险表现:西贝管理层“对抗式公关”将品牌置于消费者对立面,导致舆情失控。

应对策略:

建立战略性公关目标:参考胖东来“顾客至上”的危机处理模式,制定短(24小时响应)、中(72小时解决方案)、长期(品牌信任修复)目标,如海底捞在“后厨卫生事件”后推出“透明厨房”直播,3个月内客流量恢复至事件前水平。

统一对外口径:成立危机管理小组,由CEO牵头,法务、市场、客服部门协同,避免“创始人跳过公关直接回应”的失控局面。

第三方背书:联合中国烹饪协会、中国食品科学技术学会等机构发布《预制菜行业自律公约》,通过行业认证增强公信力。

(一)产业链投资:聚焦上游原料与下游渠道

上游原料供应商凭借稳定的供应链优势具有较高估值,如龙大美食通过与西贝签订战略合作协议,成为其肉类原料核心供应商,2024年一季度盈利增长12%。下游渠道拓展方面,与大型商超、社区生鲜店及线上平台的合作将带来更多商机,如叮咚买菜“30分钟达”服务覆盖200个城市,空气炸锅专用预制菜占比达15%。

(二)技术创新投资:关注冷链与智能化领域

冷链物流是制约行业发展的关键环节,投资方向包括光伏冷库、氢能冷链车等低碳运输工具,以及智能温控系统等数字化管理工具。智能化生产方面,AI视觉检测、机器人分拣等技术可显著提升效率。

(三)新兴模式投资:布局健康化与出海赛道

健康化趋势下,植物基预制菜、低卡轻食等细分领域增速领先,企业可通过优化配方减少添加剂,推出低糖、高纤维产品,并标注有机认证、非转基因标签以提升竞争力。出海战略方面,RCEP框架下的东南亚及“一带一路”沿线国家需求旺盛,企业可通过技术输出与品牌合作模式拓展市场。

如需了解更多预制菜行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。