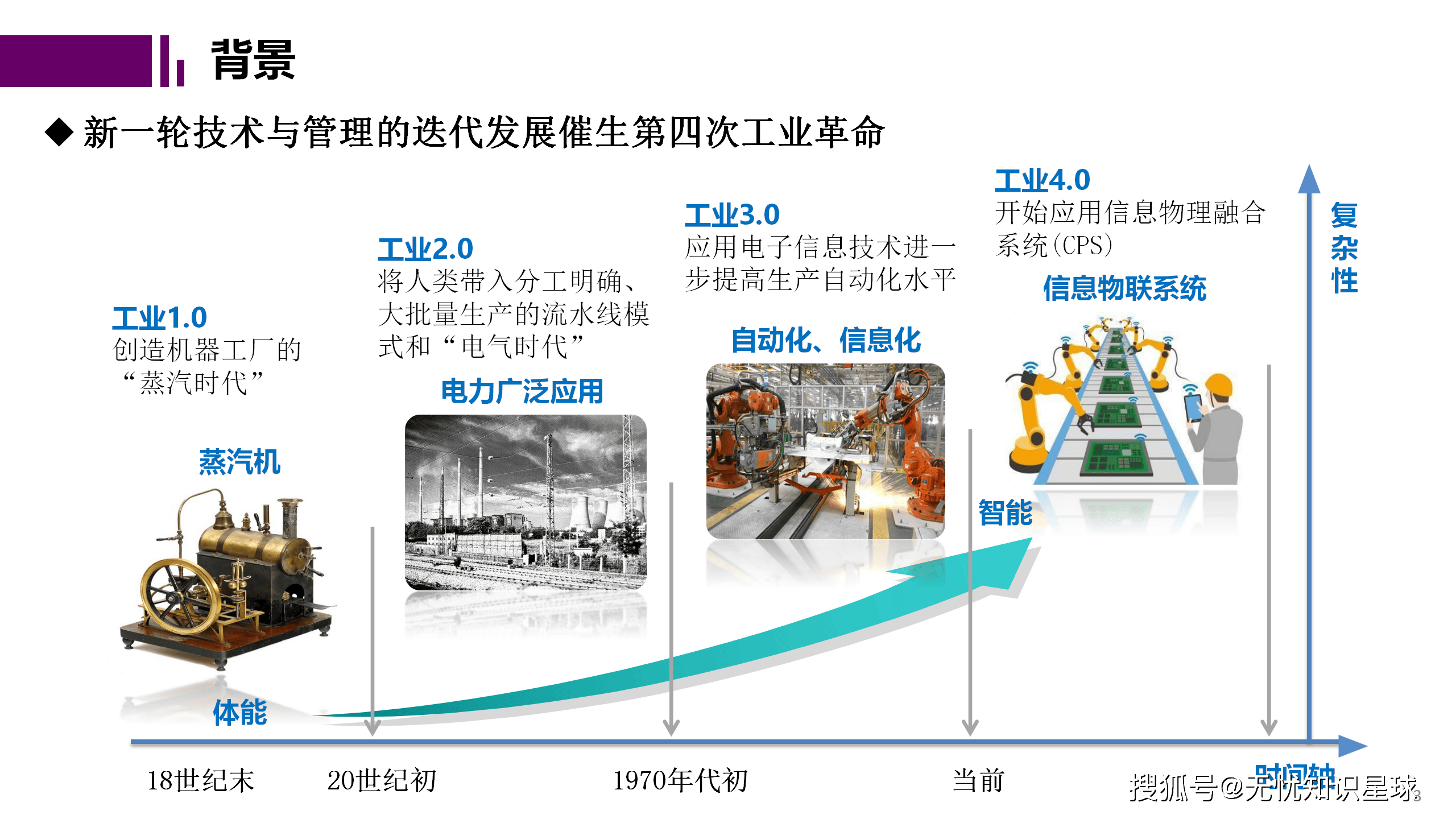

当上海发布《促进智能机器人产业高质量发展行动计划》,当特斯拉超级工厂实现"机器人生产机器人"的智能制造场景,上海工业机器人产业正迎来前所未有的发展机遇。中研普华最新发布的指出,在智能制造升级、人工智能技术突破、产业政策支持三重因素驱动下,上海工业机器人产业正从单一设备制造向整体解决方案升级,从传统应用场景向新兴领域拓展。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上海"十四五"智能制造发展规划明确提出打造工业机器人产业发展高地。中研普华《智能制造政策白皮书》显示,上海通过设立专项资金、提供应用场景、建设示范基地等举措,系统性支持工业机器人产业发展。特别是对汽车、电子信息、生物医药等重点行业的机器人应用给予重点支持。长三角一体化战略促进区域协同创新。中研普华《长三角机器人产业协同研究》指出,上海凭借人才、技术优势,与苏州、杭州等周边城市形成产业链协同发展格局。上海侧重研发创新和总装集成,周边城市专注零部件配套,这种分工协作提升区域产业竞争力。浦东新区打造机器人产业创新高地。中研普华《特殊功能区产业政策分析》显示,浦东通过设立机器人产业专项基金、建设机器人创新中心等举措,吸引全球创新资源集聚。特别是在人工智能、传感器等关键技术领域,形成较为完整的创新生态。

二、技术迭代加速:智能化与柔性化成为主旋律

人工智能技术深度融合应用。中研普华《智能机器人技术发展报告》指出,基于机器视觉的精准识别、基于深度学习的智能决策、基于强化学习的自适应控制等技术,使工业机器人从"自动化"向"智能化"跃升。特别是在复杂装配、精密检测等场景,智能机器人的应用效果显著提升。 协作机器人技术快速成熟。中研普华《协作机器人市场研究》显示,上海企业在柔性协作机器人领域取得重要突破,实现更高安全性和易用性。这种人机协作模式特别适合中小企业转型升级需求,市场渗透率快速提升。模块化设计推动产业化进程。中研普华《机器人标准化研究》指出,通过控制器、伺服系统、减速器等核心部件的模块化设计,大幅降低机器人研发制造成本。这种标准化、模块化趋势,为产业规模化发展奠定基础。

三、市场需求升级:从规模化应用到个性化定制

汽车行业需求向智能化升级。中研普华《汽车行业机器人应用调研》显示,随着新能源汽车快速发展,传统焊接、喷涂机器人需求结构发生变化,对轻量化材料加工、电池组装等新工艺的机器人需求快速增长。电子信息行业应用持续深化。中研普华《3C行业自动化研究》指出,上海作为全国电子信息产业重镇,对精密装配、高速分拣等机器人需求旺盛。特别是芯片封装、显示面板等高端制造领域,对机器人精度和稳定性要求不断提高。生物医药行业成为新增长点。中研普华《医药行业自动化需求分析》显示,在无菌生产、实验室自动化等场景,机器人的应用范围快速扩大。这种高端应用对机器人的洁净等级、运动精度提出特殊要求。

浦东机器人产业园打造创新策源地。中研普华《机器人产业集聚区研究》指出,浦东凭借自贸区政策优势,集聚了一批机器人研发机构和创新企业。特别是在人工智能、核心零部件等关键技术领域形成创新集群。临港新片区聚焦系统集成应用。中研普华《应用示范区建设研究》显示,临港通过建设智能制造示范工厂,推动机器人在航空航天、新能源汽车等高端装备领域的规模化应用。这种"示范应用+系统集成"模式成效显著。松江G60科创走廊构建产业链生态。中研普华《产业链协同研究》指出,松江凭借制造业基础优势,形成从核心部件到整机生产的完整产业链。特别是在伺服电机、控制器等关键部件领域具备较强配套能力。

五、创新能力提升:产学研合作突破技术瓶颈

高校科研资源加速成果转化。中研普华《技术创新体系研究》显示,上海交通大学、同济大学等高校在机器人领域具有深厚研究积累。通过建立技术转移中心、共建研发平台等机制,科研成果转化效率显著提升。企业研发投入持续加大。中研普华《企业创新投入分析》指出,面对市场竞争加剧,上海机器人企业普遍加大研发投入力度。在核心算法、专用芯片等关键技术领域取得一系列突破。国际合作深化推动技术交流。中研普华《国际技术合作研究》显示,上海企业通过建立海外研发中心、参与国际标准制定等方式,融入全球创新网络。这种开放创新模式加速了技术进步。

六、应用场景拓展:从工业制造到服务延伸

工业互联网赋能远程运维。中研普华《机器人服务化转型研究》指出,通过工业互联网平台,实现机器人远程监控、预测性维护等增值服务。这种服务化转型不仅提升客户粘性,也创造新的盈利增长点。数字孪生技术优化系统集成。中研普华《智能制造系统集成研究》显示,通过构建机器人工作站的数字孪生模型,可以在虚拟环境中进行方案验证和优化,大幅提高系统集成效率和成功率。柔性制造适应个性化需求。中研普华《柔性制造趋势分析》指出,通过机器人快速重部署技术,实现小批量、多品种的柔性生产模式。这种灵活生产方式更好适应市场个性化需求。

核心零部件技术持续突破。中研普华《产业链安全评估》显示,上海企业在精密减速器、伺服系统等关键部件领域取得重要进展。虽然与国际先进水平仍有差距,但国产化率稳步提升。专用芯片设计能力增强。中研普华《机器人芯片产业研究》指出,上海在机器人专用芯片设计领域具备较好基础。通过产学研合作,在运动控制、机器视觉等专用芯片领域实现突破。软件生态系统逐步完善。中研普华《机器人软件市场分析》显示,上海在机器人操作系统、运动控制算法等软件领域形成特色优势。开源社区的活跃也促进了技术共享和协同创新。

八、挑战与机遇:在变革中把握发展主动权

技术人才短缺问题凸显。中研普华《机器人人才供需研究》指出,随着产业快速发展,高端研发人才和系统集成工程师供给不足。建立多层次人才培养体系成为行业发展关键。市场竞争格局深刻变化。中研普华《竞争环境分析》显示,国际巨头加速本土化布局,国内新势力企业快速崛起。上海企业需要在技术创新和市场拓展方面寻求突破。 标准化建设亟待加强。中研普华《产业标准研究》指出,在接口协议、数据格式等领域缺乏统一标准,影响系统互联互通。加快标准体系建设有助于促进行业健康发展。

未来发展趋势:智能化、模块化、服务化

人工智能深度融合成为必然趋势。中研普华《技术发展预测》指出,随着大模型等AI技术的发展,工业机器人将具备更强的环境感知和决策能力,实现更高水平的自主智能。模块化平台助推产业升级。中研普华《产业发展趋势研究》显示,通过硬件模块化和软件平台化,降低机器人使用门槛,推动产业从"设备销售"向"生态赋能"转型。服务化延伸创造新价值。中研普华《商业模式创新分析》指出,机器人企业通过提供租赁服务、运维服务等创新模式,开拓新的收入来源,提升客户粘性。

结语

中研普华依托专业数据研究体系,对行业海量信息进行系统性收集、整理、深度挖掘和精准解析,致力于为各类客户提供定制化数据解决方案及战略决策支持服务。通过科学的分析模型与行业洞察体系,我们助力合作方有效控制投资风险,优化运营成本结构,发掘潜在商机,持续提升企业市场竞争力。

若希望获取更多行业前沿洞察与专业研究成果,可参阅中研普华产业研究院最新发布的,该报告基于全球视野与本土实践,为企业战略布局提供权威参考依据。